22/02/2021 - 9:52

A exposição à luz solar sem proteção induz lesões no DNA que podem provocar mutações relacionadas ao câncer de pele. A camada de ozônio é importante para filtrar e impedir a entrada dos raios ultravioleta na atmosfera. Para verificar os efeitos da radiação UV no local onde se forma o buraco da camada de ozônio, pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP) foram até a Antártida e mediram os danos no DNA causados pelo sol da região. Os resultados não deixam dúvida: quanto mais fina a camada de ozônio, mais lesões foram observadas.

O estudo foi coordenado pelo professor do ICB-USP Carlos Menck e contou com apoio da Fapesp. Os dados foram divulgados na revista “Photochemistry and Photobiology”. Participaram pesquisadores da Universidade de Havana, em Cuba, e integrante do grupo coordenado por Pio Colepicolo no Instituto de Química da USP.

- Antártida: 200 anos de descoberta – e devastação

- Extinções em massa ocorrem em ciclos de 27 milhões de anos

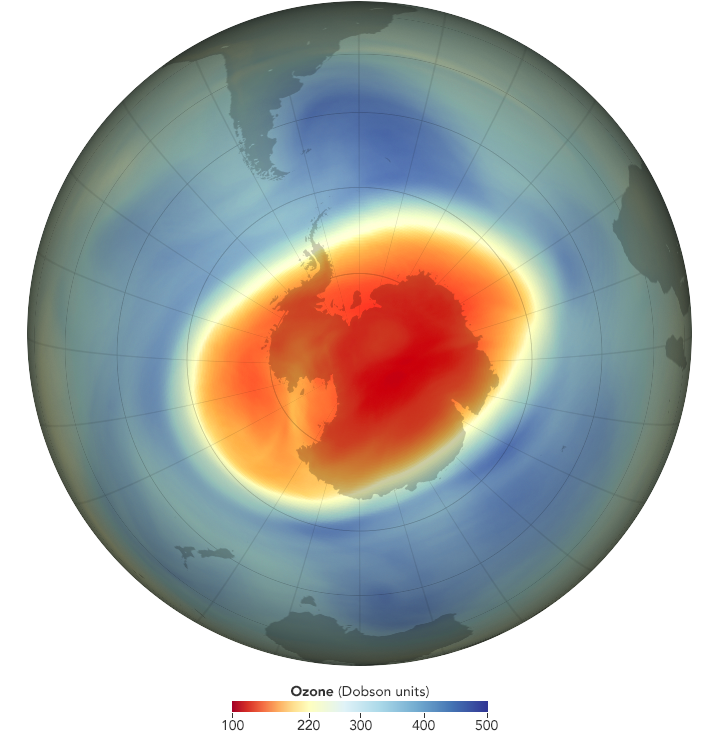

Os testes foram realizados na Estação Antártica Comandante Ferraz, base brasileira de pesquisa, entre novembro e dezembro de 2017. Segundo Menck, as amostras foram expostas ao sol durante quatro horas e a equipe mediu tanto as lesões no DNA (chamadas de dímeros de pirimidina), quanto a incidência de radiação UV, comparando os resultados com a espessura da camada de ozônio em cada dia, medida em Unidades Dobsons (UD) pela Nasa (agência espacial norte-americana) e pela base argentina vizinha. “A espessura varia ao longo do ano. Durante a pesquisa, variou de 360 a 270 UD (correspondente a 3,6 a 2,7 milímetros). Nossos dados comprovaram que, quanto menor a espessura da camada, mais lesões são induzidas no DNA”, afirmou o pesquisador à Assessoria de Comunicação do ICB-USP.

Danos praticamente equivalentes

Os cientistas compararam os dados obtidos na primavera da Antártida com medições feitas no verão de São Paulo e de Havana, regiões com clima tropical. Normalmente, o esperado é que locais com sol mais incidente apresentem um nível muito mais alto de lesões. No entanto, os danos no DNA ocorridos na Antártida foram quase tão altos quanto nas cidades tropicais (cerca de uma lesão a cada mil pares de bases). A diferença na temperatura (2°C na Antártida e 30°C em São Paulo e Havana) também não interferiu na quantidade de lesões. “Para ser considerada ‘buraco’, a camada deve estar abaixo de 200 UD. Mas mesmo 270 UD já foram suficientes para aumentar as lesões – e esse valor nós também observamos no Brasil. Isso é gravíssimo para a pele e evidencia a importância de usar protetor solar.”

A medição foi feita com um dispositivo desenvolvido e patenteado pela equipe de Menck: um dosímetro de lesões no DNA que permite fazer o experimento no meio ambiente, em vez de no laboratório, como normalmente é feito em outros estudos da área. “Trata-se de um gel onde inserimos o plasmídeo [pequenos fragmentos de DNA bacteriano]. A substância permite a passagem de luz ultravioleta e preserva a estrutura molecular do DNA, diferentemente de quando ele é irradiado a seco, em uma lâmina”, explicou o professor.

A equipe pretende retornar à Antártida em outubro de 2021 para fazer novas medições. Nesse mês, a espessura da camada de ozônio costuma chegar a 100 UD (quando de fato ocorre o buraco) e deve resultar em uma quantidade muito elevada de danos no DNA. Além disso, os pesquisadores devem analisar as lesões em organismos vivos, como algas e musgos.

Os desafios da Antártida

Durante a viagem de um mês na estação brasileira da Antártida, os pesquisadores viram poucos dias de sol e conseguiram realizar oito medições, feitas em um local próximo à base. Para Carlos Menck, o trabalho representou uma grande conquista, acompanhada de muitos desafios. “O clima é uma das maiores dificuldades. Você sai da base, está tudo bem e de repente começa uma ventania de 80 quilômetros por hora. Nós fomos de avião de Punta Arenas [Chile] e de lá até a base chilena [Presidente Eduardo Frei], depois pegamos um navio até a base brasileira. Na volta, tivemos que ir de navio direto até Punta Arenas, cruzando o Estreito de Drake [entre o continente antártico e o sul do Chile]. Não é uma viagem fácil.”

Para fazer as medições, a equipe também precisou lidar com algumas adversidades: o equipamento, nomeado “rododosímetro”, teve que ser preso a um rodo na neve, para não ser “roubado” pelas skuas, as aves da região. Esse suporte também permitiu corrigir a posição do dosímetro em relação ao ângulo do sol. Após sofrer um acidente e quebrar o pé, o professor teve que finalizar os testes na varanda da base brasileira.

“Isso é um desafio que eu busco há pelo menos 15, 20 anos. Eu quero medir as lesões no DNA no nível mais baixo da camada de ozônio, ou seja, na época que chega a 100 UD. Ainda voltaremos lá para isso, mas estamos muito satisfeitos com esse resultado”, disse.

Estação brasileira

Localizada na Ilha do Rei George, próxima ao sul do Chile, a Estação Antártica Comandante Ferraz foi instalada em 1984 e hoje possui 4.500 metros quadrados, com 17 laboratórios de pesquisa e capacidade para abrigar 65 pessoas. O local recebe pesquisadores das áreas de oceanografia, biologia, glaciologia, química e meteorologia pelo Programa Antártico Brasileiro (Proantar).

A base estava fechada desde 2012, após um incêndio que destruiu cerca de 70% das instalações. Na época do estudo, Menck e sua equipe ficaram em uma base provisória. A estação foi reinaugurada em janeiro de 2020, após um investimento de aproximadamente R$ 400 milhões.

* Com informações da Assessoria de Comunicação do ICB-USP