21/04/2021 - 12:11

Bem cedo na carreira, o psiquiatra Gustavo Turecki escolheu como foco de suas pesquisas um problema árido, sobre o qual muita gente evita falar: o suicídio. Um fenômeno social atraiu sua atenção para o assunto. No início dos anos 2000, as taxas de morte autoinfligidas eram consideradas fora de controle na província de Quebec, no Canadá, onde havia se estabelecido fazia pouco tempo. “Eu estava iniciando minha atividade como psiquiatra e senti a necessidade de tentar compreender por que algumas pessoas que desenvolvem depressão tiram a própria vida, enquanto outras não”, lembra o pesquisador.

Ele ainda não encontrou a resposta, mas em quase 20 anos de investigações se tornou um dos principais estudiosos no mundo sobre o assunto, com mais de 500 artigos científicos publicados sobre os fatores biológicos, sociais e comportamentais associados ao suicídio. Turecki nasceu em La Plata, Argentina, e aos 10 anos emigrou para o Brasil com os pais – ele engenheiro argentino, ela brasileira. Formou-se médico na antiga Escola Paulista de Medicina, atual Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), antes de seguir para um doutorado na Universidade McGill, em Montreal, no Canadá, onde hoje dirige o Departamento de Psiquiatria e o Centro de Pesquisa Douglas, destinado à investigação de problemas de saúde mental.

- Como a esperança pode manter você mais saudável e feliz em tempos de vírus

- Bactérias cometem suicídio em massa para defender sua colônia

Em uma videochamada no início de novembro, Turecki, de 55 anos, conversou sobre as causas do suicídio e como reduzir o problema.

Suicídio é um tema tabu. Por que é tão difícil falar sobre o assunto?

Porque ele foi sempre condenado histórica e socialmente. Nenhuma sociedade apoiou ou apoia o suicídio como método de morte. Em todas as religiões, ele é pecado. Em algumas, quem se suicida não pode ser enterrado com as demais pessoas. A morte por suicídio não é socialmente aceita. Em parte, porque, como organismos, fomos programados para viver, não para morrer. Em parte, porque é visto como um ato voluntário. Quando se passa a compreender que esse comportamento não depende de autocontrole, que a pessoa que o comete não se encontra de posse plena de seu livre-arbítrio, com exceção apenas dos casos de suicídio assistido, o panorama muda.

Pensar o suicídio como um ato voluntário é, de certo modo, preconceituoso.

Exato. Entendo o suicídio como resultado de alterações cognitivas associadas à doença mental.

Essa visão é aceita pelos profissionais da saúde?

De modo geral, entende-se que não é uma questão ligada ao autocontrole. Creio que hoje ninguém duvide que, em boa parte dos casos, ele esteja associado à doença mental. Há, porém, um debate na literatura acadêmica sobre qual o impacto da doença mental sobre o suicídio.

Discute-se ainda qual seria o peso dos transtornos psiquiátricos sobre esse comportamento.

Alguns estudos mostram que a porcentagem de pessoas que morrem por suicídio e teriam um quadro compatível com o de doença mental pode variar muito. Na China e na Índia, essa proporção é menor do que nos países ocidentais e se debatem as razões dessa diferença. Não se questiona que existe uma associação forte com a doença mental, mas o quanto do comportamento é explicado por ela. Também não se pode reduzir tudo à doença mental. Ela é apenas um aspecto, um fator de risco. No modelo que desenvolvi, proponho que os transtornos psiquiátricos funcionem como o fator desencadeador do comportamento suicida, mas há outros fatores associados à predisposição.

Poderia dar exemplos?

Primeiro é preciso compreender que não há uma explicação única de por que as pessoas se suicidam. O risco de suicídio resulta da interação complexa de fatores biológicos, clínicos, psicológicos, sociais, culturais e ambientais. O peso relativo de cada fator varia de um indivíduo para outro. As pessoas que se suicidam têm certa predisposição, que é influenciada por características genéticas, experiências vividas e personalidade. Esses fatores interagem com outros temporalmente mais próximos do ato, que funcionam como desencadeadores da crise suicida. A doença mental é um desencadeador. A maior parte das pessoas que morrem por suicídio tem depressão.

Uma forma de entender o risco suicida é pensar assim: as pessoas com certa predisposição de cometer suicídio em algum momento ficam deprimidas e, com a depressão, começam a ter ideação suicida, o que pode levá-las a atuar. Esse modelo ajuda a entender o risco principalmente entre os indivíduos mais jovens. Nos idosos, o suicídio é mais associado com a patologia mental. Quase 100% das pessoas com mais de 65 anos que se suicidam têm um episódio depressivo associado à morte.

Um fator de predisposição que aumenta o risco de suicídio de maneira significativa é ter sofrido abuso na infância.

Como se chegou a esses números?

Para estudar as razões associadas ao suicídio, muitas vezes usamos um processo chamado autópsia psicológica. Entrevistamos parentes e outras pessoas bem próximas à pessoa que morreu para tentar reconstruir o que aconteceu antes do óbito e verificar se havia sintomas de doenças mentais. Alguns estudos usando essa técnica indicam que quase 90% das pessoas que cometem suicídio passaram por episódio de transtorno mental imediatamente antes da morte. Entre as pessoas com menos de 25 anos, a média é menor, em torno de 50%. A proporção varia entre países. Nos Estados Unidos e no Canadá, beira os 90%. Na China, fica em 60%. Uma possível explicação para a diferença é que fatores socioculturais podem dificultar o diagnóstico preciso de problemas de saúde mental.

Um dos seus trabalhos mais citados, publicado em 2009 na revista “Nature Neuroscience”, mostra que o cérebro de quem sofreu abuso na infância responde de modo diferente ao estresse, o que poderia facilitar o suicídio. Como chegou a essa conclusão?

Um dos fatores de predisposição mais importante, que não é específico para o suicídio, mas aumenta o risco de maneira significativa, é ter sofrido abuso na infância. Seja abuso físico, sexual ou negligência parental. Na prática clínica, observa-se que pessoas que sofreram experiências abusivas no começo da vida têm mais risco de manifestar comportamentos suicidas e morrer por suicídio. Isso também está bem determinado na literatura científica.

Nossos estudos sugerem que esse risco está relacionado com dificuldades na regulação de respostas emocionais e comportamentais. Essas pessoas tendem a agir de maneira mais impulsiva e agressiva. Em geral, são mais explosivas. Elas também tendem a ser mais ansiosas. O trabalho da “Nature Neuroscience” foi o primeiro a mostrar que uma experiência psicológica e social, como o abuso, provoca alterações de nível molecular no cérebro. Deixa uma espécie de marca química no cérebro. O mecanismo pelo qual isso ocorre é epigenético.

Isso significa que não causa modificação na estrutura do gene, mas altera o seu funcionamento, certo?

É precisamente isso. A adição de radicais metil (CH3) a um trecho específico do DNA altera a atividade de um gene importante para regular a resposta ao estresse. Em situações estressantes, a glândula adrenal libera cortisol, um hormônio potente com impacto sistêmico no organismo. Tão logo é secretado, ele ativa os receptores de glicocorticoides em uma região do cérebro chamada hipocampo, desencadeando uma resposta inibitória. O hipocampo envia sinais para o hipotálamo, que libera hormônios que suprimem a produção do cortisol pela adrenal. Chamamos de eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, ou HPA, uma estrutura importante na regulação do estresse.

Nosso trabalho nos levou a supor que esse mecanismo inibitório está alterado no cérebro das pessoas que enfrentaram abuso na infância. Normalmente o abuso é praticado pelos pais, biológicos ou adotivos, e por cuidadores. Essas pessoas não são abusivas o tempo todo. Elas costumam cometer abuso quando estão alteradas emocionalmente ou sob efeito de drogas. No nosso entender, o cérebro da criança percebe que esse ambiente é hostil e imprevisível e lida com a situação aumentando o nível de alerta.

Nessas pessoas a produção de cortisol facilmente sairia de controle?

A adição de radicais metil a esse gene torna-o menos ativo e reduz a quantidade de receptores de glicocorticoides no hipocampo. Isso prejudica a inibição do eixo HPA. Essas pessoas ficam mais alertas, como resultado de uma adaptação do cérebro a um ambiente que é hostil e imprevisível, ou seja, no qual não se sabe quando pode ocorrer o abuso. Do ponto de vista clínico, essas pessoas são mais ansiosas e hipervigilantes. Esse mecanismo molecular explicaria o aumento de risco, sobretudo quando essas pessoas ficam deprimidas e começam a ter ideação suicida.

Há diferença de funcionamento entre o cérebro de quem comete suicídio e o de quem fica apenas na ideação?

Estamos tentando responder a esse tipo de pergunta.

O abuso tem de ocorrer em alguma fase específica da infância para gerar esse tipo de alteração na resposta ao estresse?

Suspeito que sim, embora não se saiba ainda responder em qual idade. O cérebro é um órgão dito plástico, ou seja, que se adapta de acordo com a experiência. Essa capacidade de aprendizado e adaptação é maior nas duas primeiras décadas de vida. Processos negativos que ocorrem durante esse período costumam ter um impacto maior na capacidade de lidar com o estresse e as adversidades.

Eles não são determinantes, mas aumentam a propensão.

Em psiquiatria, nada é determinante. Existem associações, que tentamos explicar por meio de modelos teóricos. Experiências de vida negativas não determinam que uma pessoa vá cometer suicídio. Muitas sofrem traumas e se tornam resilientes. Mas a proporção de quem passou por situações abusivas é maior entre as pessoas que morrem por suicídio do que entre as que não cometem o ato ou que morrem por outras causas.

Como são feitos os estudos que permitem identificar essas conexões?

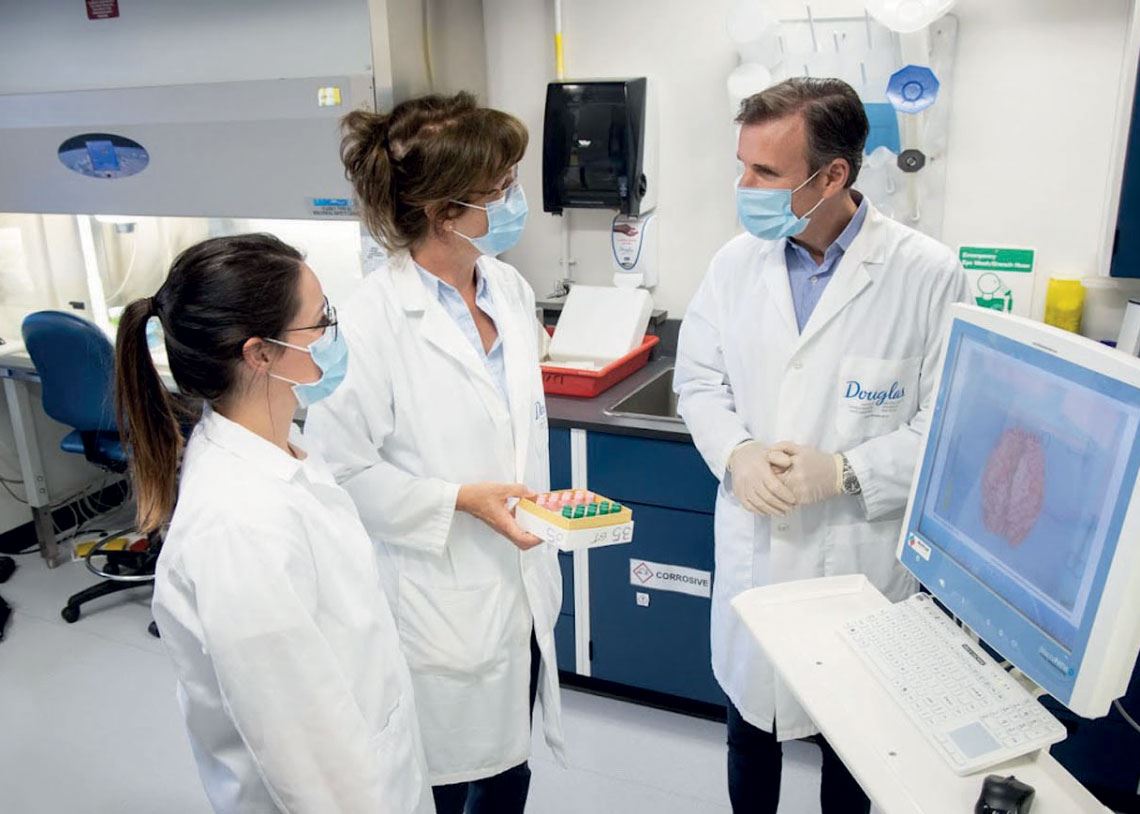

Para estudar esses fenômenos, é preciso ter acesso ao tecido cerebral. Essas alterações são específicas desse tecido e não adianta procurar no sangue. Na Universidade McGill, temos um banco com cerca de 4 mil cérebros de pessoas que morreram por suicídio ou outras causas. Em alguns casos, nós as acompanhamos durante parte da vida e coletamos o cérebro após a morte. Em outros, temos acesso primeiro ao cérebro e depois fazemos um trabalho de detetive, entrevistando maridos ou esposas, irmãos e pais, para tentar descobrir como foi a vida delas. Também temos acesso ao prontuário médico, ao registro dos medicamentos usados por elas e aos dados do órgão nacional de proteção à juventude, que armazena o histórico de crianças que viveram em famílias com níveis diferentes de disfunção.

Fazemos ainda estudos de acompanhamento de grupos representativos da população geral. Neles, porém, investigamos os comportamentos e traços de personalidade que aumentam o risco de suicídio.

Existem traumas que aumentam mais o risco do que outros?

Não encontramos dados que permitam essa conclusão. Nossos estudos indicam que os traumas são experiências muito mais subjetivas do que objetivas. Dependem da forma como são vivenciados. Verificamos que a identidade do agressor é um moderador importante da relação entre a história de abuso e o suicídio. Quem é abusado por alguém muito próximo, como um pai, apresenta risco maior de apresentar comportamento suicida do que quem sofreu abuso cometido por um desconhecido.

Qual a explicação para isso?

Acredito que o impacto psicológico da experiência seja maior no primeiro caso. Também pode ter a ver com a repetição.

Os índices de suicídio variam muito no mundo. Qual a razão?

Homens se suicidam mais do que mulheres, em especial homens na faixa dos 35 aos 65 anos – a proporção pode variar de dois para um a cinco para um em alguns países. A exceção são alguns países asiáticos, notadamente a China e a Índia, onde a taxa era mais elevada entre mulheres, mas está mudando. De maneira geral, mulheres tentam mais suicídio do que os homens, mas estes usam métodos mais letais.

Outra razão que explica o suicídio de uma proporção maior de homens em alguns países é o uso abusivo de álcool e drogas. Isso é mais comum nas nações que integravam a extinta União Soviética. O álcool tem um efeito desinibidor, que facilita às pessoas deprimidas colocar em prática as ideias de autoaniquilação.

O restante das estatísticas apresenta muitas variações. As taxas de suicídio são maiores na Rússia e no Canadá do que no Brasil, mas, quando se olham os dados com lupa, nota-se que esses índices variam ao longo do tempo e entre as regiões dos países. Essa variabilidade é explicada por oscilações de fatores sociais.

Nas últimas décadas parece que houve uma redução global nos índices de suicídio. Como está isso?

Diminuiu em grande parte do mundo. Uma explicação para a queda é a facilitação do tratamento da depressão ocorrida nos últimos 20 anos. Mas há exceções. Nos Estados Unidos, na Coreia do Sul e no Brasil os suicídios aumentaram. No primeiro, possivelmente por causa do aumento do acesso a armas de fogo e, na Coreia do Sul, associado a modificações importantes na estrutura social, incluindo relações familiares. No Brasil, ainda não entendemos bem o que explica a variação.

O que pode ser feito para reduzir essas taxas?

Nunca iremos eliminar completamente o risco, mas é possível reduzi-lo. Uma forma de conseguir isso é diminuir os maus-tratos e as experiências traumáticas no início da vida por meio da adoção de programas de intervenção populacional que identifiquem famílias em risco e ensinem habilidades parentais. Outra é reduzir o estigma sobre os problemas de saúde mental, para facilitar sua identificação e tratamento. Também é importante dificultar o acesso aos métodos, como armas de fogo e pesticidas. Muitas vezes a crise suicida é impulsiva e transitória.

Existe algum indício de que pandemias, como a atual, aumentem a ocorrência de suicídios?

Há alguns artigos publicados sobre o assunto. Mas, até o momento, nada sugere que a pandemia atual tenha causado um aumento na taxa de suicídio, embora alguns trabalhos indiquem aumento de ideação suicida em certas faixas da população.

Você nasceu na Argentina e estudou no Brasil. Como foi a sua passagem por aqui?

Trago muita influência da passagem pelo Brasil. Minha mãe é brasileira. Eu mudei para o país quando tinha 10 anos. Estudei na Escola Paulista de Medicina, onde adquiri uma forte cultura inquisitiva e de valorização da pesquisa. Interagi de maneira muito próxima com duas pessoas fenomenais, o psiquiatra Jair Mari e a geneticista Marília Cardoso Smith, que tiveram grande influência em minha formação pessoal e científica. Hoje sou chefe do departamento de psiquiatria de uma universidade bem conceituada e diretor científico de um centro de pesquisa importante. Aqui talvez haja mais recursos financeiros, equipamentos e autonomia para a pesquisa, mas a formação acadêmica e científica oferecida pela Paulista não fica atrás em nada.

* Este artigo foi republicado do site Revista Pesquisa Fapesp sob uma licença Creative Commons CC-BY-NC-ND. Leia o artigo original aqui.